1917—2017

СТУДЕНТЫ РЕВОЛЮЦИИ

Студенты революции — в прошлом, настоящем,

и, возможно, в вечности

и, возможно, в вечности

В сущности, проект о том, как студенты устроили революцию — авантюра. Хотя бы потому, что их было слишком мало, чтобы всерьез повлиять на ход событий. В 1917 году в России насчитывалось 124 вуза, в которых училось 135 тысяч студентов. Для сравнения: население Российской империи на тот момент — 179,8 миллионов человек. Но кроме большой истории есть множество историй частных, маленьких, незначительных с расстояния в сто лет и все же важных — 135 тысяч историй студентов революции.

Это истории математиков Ивана Петровского, Павла Александрова и Павла Урысона, биологов Феодосия Добржанского и Николая Тимофеева-Ресовского, химика Николая Семенова и физика Петра Капицы, философа Михаила Бахтина и психолога Льва Выготского, лингвиста Виктора Виноградова и переводчика Николая Вредена, советских государственных деятелей Анастаса Микояна, Лаврентия Берии и основателя Русской освободительной национальной армии (РОНА) Бронислава Каминского, композиторов Самуила, Дмитрия и Даниила Покрассов, пианистов Марии Юдиной и Владимира Софроницкого, писателей Бориса Зайцева и Юрия Тынянова, кинорежиссеров Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова и Михаила Ромма, актера Анатолия Кторова и врача Мирона Вовси, Католикоса-Патриарха всея Грузии Ефрема II, архиепископов Ермогена (Голубева), Вениамина (Новицкого) и Никона (Петина), архимандритов Софрония (Сахарова) и Киприана (Керна).

Добавим к этому списку аспирантов, докторантов, недавних выпускников и тех, кто по разным причинам был вынужден прервать обучение: поэта Сергея Есенина, прозаика Константина Паустовского, философа Алексея Лосева, социолога Питирима Сорокина, литературоведов Виктора Шкловского и Бориса Эйхенбаума, публициста Сергея Эфрона, скрипача Яшу Хейфеца, педагога Михаила Воронкова, полководца Александра Василевского…

Кто–то из них оказался в авангарде революции, кто–то предпочел смотреть на нее со стороны. Нам хотелось бы увидеть каждого из них, услышать его историю, но по очевидным причинам это неосуществимо. И все-таки одна возможность есть: это дневники и воспоминания студентов — тогдашних, уже умерших, и размышления о революции студентов живых — совсем других, нынешних, которые, как и все мы, — наследники нашей сложной истории.

Это истории математиков Ивана Петровского, Павла Александрова и Павла Урысона, биологов Феодосия Добржанского и Николая Тимофеева-Ресовского, химика Николая Семенова и физика Петра Капицы, философа Михаила Бахтина и психолога Льва Выготского, лингвиста Виктора Виноградова и переводчика Николая Вредена, советских государственных деятелей Анастаса Микояна, Лаврентия Берии и основателя Русской освободительной национальной армии (РОНА) Бронислава Каминского, композиторов Самуила, Дмитрия и Даниила Покрассов, пианистов Марии Юдиной и Владимира Софроницкого, писателей Бориса Зайцева и Юрия Тынянова, кинорежиссеров Сергея Эйзенштейна, Дзиги Вертова и Михаила Ромма, актера Анатолия Кторова и врача Мирона Вовси, Католикоса-Патриарха всея Грузии Ефрема II, архиепископов Ермогена (Голубева), Вениамина (Новицкого) и Никона (Петина), архимандритов Софрония (Сахарова) и Киприана (Керна).

Добавим к этому списку аспирантов, докторантов, недавних выпускников и тех, кто по разным причинам был вынужден прервать обучение: поэта Сергея Есенина, прозаика Константина Паустовского, философа Алексея Лосева, социолога Питирима Сорокина, литературоведов Виктора Шкловского и Бориса Эйхенбаума, публициста Сергея Эфрона, скрипача Яшу Хейфеца, педагога Михаила Воронкова, полководца Александра Василевского…

Кто–то из них оказался в авангарде революции, кто–то предпочел смотреть на нее со стороны. Нам хотелось бы увидеть каждого из них, услышать его историю, но по очевидным причинам это неосуществимо. И все-таки одна возможность есть: это дневники и воспоминания студентов — тогдашних, уже умерших, и размышления о революции студентов живых — совсем других, нынешних, которые, как и все мы, — наследники нашей сложной истории.

Средний студент революции

168 см

рост

59 кг

вес

38%

шанс дожить до 30 лет

♥

страдает от революционной горячки, любовной тоски

и кишечного расстройства

и кишечного расстройства

ФЕВРАЛЬ

Питирим Сорокин

Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета

27 февраля 1917 года

Вот он и наступил, наконец, этот день. В два часа ночи, только что вернувшись из Думы, я спешно стал записывать в дневник волнующие события этого дня. Поскольку я чувствовал себя неважно, а лекции в университете были практически отменены, я решил остаться дома и заняться чтением нового труда Вильфредо Парето «Трактат по общей социологии». Время от времени меня отвлекали от книги друзья, звонившие, чтобы обменяться новостями: «Толпы на Невском сегодня больше, чем когда-либо», «Рабочие Путиловского завода вышли на улицы».

В полдень телефонная связь прервалась. Около трех часов дня один из моих студентов ворвался ко мне с сообщением, что два полка при оружии и с красными флагами покинули казармы и движутся к зданию Государственной Думы. (…)

На Невском проспекте возле Екатерининского канала все еще было спокойно, но, повернув на Литейный, мы обнаружили, что толпа увеличивается, а стрельба усиливается. Слабые попытки полиции разогнать людей ни к чему не приводили.

― Эй, фараоны! Конец вам! ― кричали из толпы.

Осторожно пробираясь вперед вдоль Литейного, мы обнаружили свежие пятна крови и два трупа на тротуаре.

Умело находя лазейки, мы наконец добрались до Таврического дворца, окруженного крестьянами, рабочими и солдатами. Никаких попыток ворваться в здание Российского парламента еще не было, но везде куда ни кинь взгляд, стояли орудия и пулеметы.

Зал заседаний Думы являл резкий контраст смятению, царившему за стенами. Здесь, на первый взгляд, по-прежнему комфортно и покойно. Лишь там и тут по углам собирались группы депутатов, обсуждая ситуацию. Дума была фактически распущена, но Исполнительный комитет выполнял фактические обязанности Временного правительства.

Смятение неуверенность явно сквозили в разговорах депутатов. Капитаны, ведущие государственный корабль прямо в «пасть» урагана, вс же плохо представляли себе, куда следует плыть. (…)

― Вот, товарищ Сорокин, наконец-то революция! Наконец и на нашей улице праздник! ― крикнул один из моих студентов-рабочих, подбежав ко мне с товарищами. Лица молодых людей светились радостью и надеждой.

Войдя в комнату исполкома Думы, я нашел там несколько депутатов от социал-демократов и около дюжины рабочих, ядро будущего Совета. Они сразу же пригласили меня стать членом, но я тогда не ощущал себе позывов войти в Совет и ушел от них на собрание литераторов, образовавших официальный пресс-комитет революции.

«Кто уполномочил их представлять прессу?» ― задал я самому себе вопрос. Вот они, самозваные цензоры, рвущиеся к власти, чтобы давить все, что по их мнению является нежелательным, готовящиеся задушить свободу слова и печати. Внезапно вспомнилась фраза Флобера: «В каждом революционере прячется жандарм».

― Какие новости? ― спросил я депутата, прокладывающего путь сквозь толпу.

― Родзянко пытается связаться с императором по телеграфу. Исполком обсуждает создание нового кабинета министров, ответственного как перед царем, так и перед Думой.

― Кто начал и кто отвечает за происходящее?

― Никто. Революция развивается самопроизвольно.

Принесли еду, устроили буфет, девушки-студентки принялись кормить солдат. Это создало временное затишье. Но на улице, как удалось узнать, дела шли плохо. Продолжали вспыхивать перестрелки. Люди впадали в истерику от возбуждения. Полиция отступала. Около полуночи я смог уйти оттуда.

Поскольку трамвай не ходил, а извозчиков не было, я пошел пешком к Петроградской стороне, расположенной очень далеко от Думы.

Стрельба все еще не прекращалась, на улицах не горели фонари и было темно. На Литейном увидал бушующее пламя: чудесное здание Окружного суда яростно полыхало.

Кто-то воскликнул: «Зачем было поджигать? Неужели здание суда не нужно новой России?». Вопрос остался без ответа.

Мы видели, что другие правительственные здания, в том числе и полицейские участки, также охвачены огнем, и никто не прилагал ни малейших усилий, чтобы погасить его. Лица смеющихся, танцующих и кричащих зевак выглядели демонически в красных отсветах пламени. Тут и там валялись резные деревянные изображения российского двуглавого орла, сорванные с правительственных зданий, и эти эмблемы империи летели в огонь по мере возбуждения толпы. Старая власть исчезала, превращаясь в прах, и никто не жалел о ней. Никого не волновало даже то, что огонь перекинулся и на частные дома по соседству.

― А, пусть горят, ― вызывающе сказал кто-то. ― Лес рубят ― щепки летят!

Вот он и наступил, наконец, этот день. В два часа ночи, только что вернувшись из Думы, я спешно стал записывать в дневник волнующие события этого дня. Поскольку я чувствовал себя неважно, а лекции в университете были практически отменены, я решил остаться дома и заняться чтением нового труда Вильфредо Парето «Трактат по общей социологии». Время от времени меня отвлекали от книги друзья, звонившие, чтобы обменяться новостями: «Толпы на Невском сегодня больше, чем когда-либо», «Рабочие Путиловского завода вышли на улицы».

В полдень телефонная связь прервалась. Около трех часов дня один из моих студентов ворвался ко мне с сообщением, что два полка при оружии и с красными флагами покинули казармы и движутся к зданию Государственной Думы. (…)

На Невском проспекте возле Екатерининского канала все еще было спокойно, но, повернув на Литейный, мы обнаружили, что толпа увеличивается, а стрельба усиливается. Слабые попытки полиции разогнать людей ни к чему не приводили.

― Эй, фараоны! Конец вам! ― кричали из толпы.

Осторожно пробираясь вперед вдоль Литейного, мы обнаружили свежие пятна крови и два трупа на тротуаре.

Умело находя лазейки, мы наконец добрались до Таврического дворца, окруженного крестьянами, рабочими и солдатами. Никаких попыток ворваться в здание Российского парламента еще не было, но везде куда ни кинь взгляд, стояли орудия и пулеметы.

Зал заседаний Думы являл резкий контраст смятению, царившему за стенами. Здесь, на первый взгляд, по-прежнему комфортно и покойно. Лишь там и тут по углам собирались группы депутатов, обсуждая ситуацию. Дума была фактически распущена, но Исполнительный комитет выполнял фактические обязанности Временного правительства.

Смятение неуверенность явно сквозили в разговорах депутатов. Капитаны, ведущие государственный корабль прямо в «пасть» урагана, вс же плохо представляли себе, куда следует плыть. (…)

― Вот, товарищ Сорокин, наконец-то революция! Наконец и на нашей улице праздник! ― крикнул один из моих студентов-рабочих, подбежав ко мне с товарищами. Лица молодых людей светились радостью и надеждой.

Войдя в комнату исполкома Думы, я нашел там несколько депутатов от социал-демократов и около дюжины рабочих, ядро будущего Совета. Они сразу же пригласили меня стать членом, но я тогда не ощущал себе позывов войти в Совет и ушел от них на собрание литераторов, образовавших официальный пресс-комитет революции.

«Кто уполномочил их представлять прессу?» ― задал я самому себе вопрос. Вот они, самозваные цензоры, рвущиеся к власти, чтобы давить все, что по их мнению является нежелательным, готовящиеся задушить свободу слова и печати. Внезапно вспомнилась фраза Флобера: «В каждом революционере прячется жандарм».

― Какие новости? ― спросил я депутата, прокладывающего путь сквозь толпу.

― Родзянко пытается связаться с императором по телеграфу. Исполком обсуждает создание нового кабинета министров, ответственного как перед царем, так и перед Думой.

― Кто начал и кто отвечает за происходящее?

― Никто. Революция развивается самопроизвольно.

Принесли еду, устроили буфет, девушки-студентки принялись кормить солдат. Это создало временное затишье. Но на улице, как удалось узнать, дела шли плохо. Продолжали вспыхивать перестрелки. Люди впадали в истерику от возбуждения. Полиция отступала. Около полуночи я смог уйти оттуда.

Поскольку трамвай не ходил, а извозчиков не было, я пошел пешком к Петроградской стороне, расположенной очень далеко от Думы.

Стрельба все еще не прекращалась, на улицах не горели фонари и было темно. На Литейном увидал бушующее пламя: чудесное здание Окружного суда яростно полыхало.

Кто-то воскликнул: «Зачем было поджигать? Неужели здание суда не нужно новой России?». Вопрос остался без ответа.

Мы видели, что другие правительственные здания, в том числе и полицейские участки, также охвачены огнем, и никто не прилагал ни малейших усилий, чтобы погасить его. Лица смеющихся, танцующих и кричащих зевак выглядели демонически в красных отсветах пламени. Тут и там валялись резные деревянные изображения российского двуглавого орла, сорванные с правительственных зданий, и эти эмблемы империи летели в огонь по мере возбуждения толпы. Старая власть исчезала, превращаясь в прах, и никто не жалел о ней. Никого не волновало даже то, что огонь перекинулся и на частные дома по соседству.

― А, пусть горят, ― вызывающе сказал кто-то. ― Лес рубят ― щепки летят!

― А, пусть горят, ― вызывающе сказал кто-то. ― Лес рубят ― щепки летят!

28 февраля 1917 года

Все магазины закрыты, и деловая жизнь в городе прекратилась. Звуки пальбы доносились с разных сторон. Автомобили, набитые солдатами и вооруженными юнцами, ощетинившись винтовками и пулеметами, носились взад-вперед по улицам города, выискивая полицию или контрреволюционеров.

Государственная Дума сегодня являла собой зрелище, совершенно отличное от вчерашнего. Солдаты, рабочие, студенты, обыватели, стар и млад заполнили здание. Порядка, чистоты и эмоциональной сдержанности не было и в помине. Его Величество Народ был хозяином положения. В каждой комнате, в каждом углу спонтанно возникали импровизированные митинги, где произносилось много громких слов: «Долой царя!», «Смерть врагам народа!», «Да здравствует революция и демократическая республика!». Можно было устать от бесконечного повторения этих заклинаний.

Сегодня стало очевидным существование двух центров власти. Первый ― Исполнительный комитет Думы во главе с Родзянко, второй ― Совет рабочих и солдат, заседавший в другом крыле здания российского парламента.

С группой моих студентов из числа рабочих я вошел в комнату Совета. Вместо вчерашних двенадцати человек сегодня присутствовало три или четыре сотни. Было похоже, что стать членом Совета мог любой изъявивший желание, в результате весьма неформальных выборов.(…)

В середине разговора в комнату ворвался офицер, и потребовал, чтобы его связали с исполкомом Думы. «Что случилось?» ― спросили мы.

― Солдаты и матросы убивают всех офицеров Балтийского флота, ― кричал он. ― Комитет обязан вмешаться.

Во мне все похолодело. Но было бы сумасшествием ожидать, что революция обойдется без кровопролития. (…)

Все магазины закрыты, и деловая жизнь в городе прекратилась. Звуки пальбы доносились с разных сторон. Автомобили, набитые солдатами и вооруженными юнцами, ощетинившись винтовками и пулеметами, носились взад-вперед по улицам города, выискивая полицию или контрреволюционеров.

Государственная Дума сегодня являла собой зрелище, совершенно отличное от вчерашнего. Солдаты, рабочие, студенты, обыватели, стар и млад заполнили здание. Порядка, чистоты и эмоциональной сдержанности не было и в помине. Его Величество Народ был хозяином положения. В каждой комнате, в каждом углу спонтанно возникали импровизированные митинги, где произносилось много громких слов: «Долой царя!», «Смерть врагам народа!», «Да здравствует революция и демократическая республика!». Можно было устать от бесконечного повторения этих заклинаний.

Сегодня стало очевидным существование двух центров власти. Первый ― Исполнительный комитет Думы во главе с Родзянко, второй ― Совет рабочих и солдат, заседавший в другом крыле здания российского парламента.

С группой моих студентов из числа рабочих я вошел в комнату Совета. Вместо вчерашних двенадцати человек сегодня присутствовало три или четыре сотни. Было похоже, что стать членом Совета мог любой изъявивший желание, в результате весьма неформальных выборов.(…)

В середине разговора в комнату ворвался офицер, и потребовал, чтобы его связали с исполкомом Думы. «Что случилось?» ― спросили мы.

― Солдаты и матросы убивают всех офицеров Балтийского флота, ― кричал он. ― Комитет обязан вмешаться.

Во мне все похолодело. Но было бы сумасшествием ожидать, что революция обойдется без кровопролития. (…)

мнение эксперта

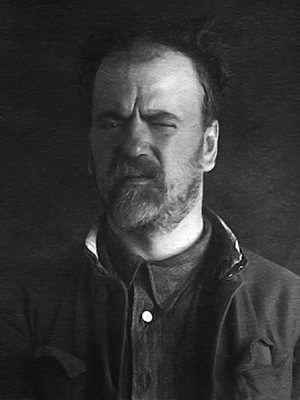

Александр Архангельский,

писатель, телеведущий

писатель, телеведущий

Единственная студенческая революция, которая была в истории, ― это революция 1968 года. По форме она очень смешная: танцы под «Интернационал» в захваченных аудиториях, красивые

надписи на стенах Сорбонны («Будьте реалистами, требуйте невозможного!»), дискуссии. Но по её результатам Европа изменилась! Все политические институты сохранились, а переменились

отношения между людьми и культурные стереотипы. А что произошло в России, где революция

была не поколенческой, а классовой? Снесены до основания все институты, никакой работы с

сознанием не было проведено, в итоге все прежние институты восстановлены в худшей форме.

надписи на стенах Сорбонны («Будьте реалистами, требуйте невозможного!»), дискуссии. Но по её результатам Европа изменилась! Все политические институты сохранились, а переменились

отношения между людьми и культурные стереотипы. А что произошло в России, где революция

была не поколенческой, а классовой? Снесены до основания все институты, никакой работы с

сознанием не было проведено, в итоге все прежние институты восстановлены в худшей форме.

Михаил Воронков

Студент Московского коммерческого института (1915–1917), со второго курса призван на военную службу в Нижний Новгород

—Вечером разнёсся слух о роспуске Государственной думы и начавшихся волнениях в Петрограде. Началось обсуждение текущего момента. Зашла речь о недавних волнениях сормовских рабочих и о возможных попытках местного начальства использовать батальон для «восстановления порядка»… Условились, что от последней миссии все категорически откажутся.

― Да и едва ли пошлют батальон, — добавляли некоторые.

Всех занимает вопрос — неужели трудовая Русь промолчит на этот раз и на поверхности останется буржуазия — верный союзник обанкротившегося дворянства. (…)

Вечером в батальоне была незабываемая сцена. Ротный командир ― капитан ― собрал свои взводы

и говорил о том, что военные люди должны поступать строго по уставу, должны быть прежде всего солдатами, какое бы правительство ни было в стране. Потом спросил, обращаясь ко всем:

― Согласны ли вы, господа, со мною?

Молчание…

Вдруг поднимается один студент и заявляет:

― Нет, не согласен.

― А кто вы такой? Подойдите сюда поближе…

Подходит вплотную к начальнику и на его вопрос: «В чём же вы не согласны со мною?» — говорит, что защитный костюм не сделал его солдатом-машиной, что, где бы он ни был, он поступит так, как подскажут ему его убеждения. Тогда, обращаясь к роте, капитан заявляет, что за этого рядового ручаться нельзя, что он может принять участие в уличных эксцессах.

После этого студент твёрдо отчеканивает:

― В разгроме лавок и краже булок, разумеется, участвовать не буду, а о чём здесь идёт речь — вы понимаете…

Капитан даёт распоряжение фельдфебелю не разрешать говорившему отпуска в город.

Вдруг с разных сторон раздаются голоса, что многие думают так же, как выступавший товарищ, но не имеют силы заявить об этом; потом начинается волнующее зрелище: один за другим встают студенты, заявляют, что не ручаются за себя, и просят лишить их отпуска.

Неожиданно поднимается растроганный капитан и срывающимся голосом говорит:

― Конечно, если уж нельзя будет держаться, то и я пойду с вами.

Зал буквально дрожит от рукоплесканий. Инцидент улажен, и смелый товарищ получает отпуск. К нему подходят студенты, дружески жмут руку и говорят, что сцена была чрезвычайно трогательна…

А слухи всё ширятся и ширятся… Говорят о присоединении войск к революционным массам…

Поздно ночью состоялись выборы в ротные комитеты, а из последних — в батальонный комитет…

― Да и едва ли пошлют батальон, — добавляли некоторые.

Всех занимает вопрос — неужели трудовая Русь промолчит на этот раз и на поверхности останется буржуазия — верный союзник обанкротившегося дворянства. (…)

Вечером в батальоне была незабываемая сцена. Ротный командир ― капитан ― собрал свои взводы

и говорил о том, что военные люди должны поступать строго по уставу, должны быть прежде всего солдатами, какое бы правительство ни было в стране. Потом спросил, обращаясь ко всем:

― Согласны ли вы, господа, со мною?

Молчание…

Вдруг поднимается один студент и заявляет:

― Нет, не согласен.

― А кто вы такой? Подойдите сюда поближе…

Подходит вплотную к начальнику и на его вопрос: «В чём же вы не согласны со мною?» — говорит, что защитный костюм не сделал его солдатом-машиной, что, где бы он ни был, он поступит так, как подскажут ему его убеждения. Тогда, обращаясь к роте, капитан заявляет, что за этого рядового ручаться нельзя, что он может принять участие в уличных эксцессах.

После этого студент твёрдо отчеканивает:

― В разгроме лавок и краже булок, разумеется, участвовать не буду, а о чём здесь идёт речь — вы понимаете…

Капитан даёт распоряжение фельдфебелю не разрешать говорившему отпуска в город.

Вдруг с разных сторон раздаются голоса, что многие думают так же, как выступавший товарищ, но не имеют силы заявить об этом; потом начинается волнующее зрелище: один за другим встают студенты, заявляют, что не ручаются за себя, и просят лишить их отпуска.

Неожиданно поднимается растроганный капитан и срывающимся голосом говорит:

― Конечно, если уж нельзя будет держаться, то и я пойду с вами.

Зал буквально дрожит от рукоплесканий. Инцидент улажен, и смелый товарищ получает отпуск. К нему подходят студенты, дружески жмут руку и говорят, что сцена была чрезвычайно трогательна…

А слухи всё ширятся и ширятся… Говорят о присоединении войск к революционным массам…

Поздно ночью состоялись выборы в ротные комитеты, а из последних — в батальонный комитет…

Борис Зайцев

Юнкер Московского Александровского

военного училища

военного училища

28 февраля

Было довольно тепло. Мы, в «милой жизни» бывшие студентами, учителями, адвокатами и просто людьми, шагали от Кудрина по Поварской ― в папахах, придававших нам несколько казачий вид, и в солдатских скатках; через плечо болтались папки с глазомерной съемкой. Мы знали, что в Петербурге ― военный бунт; но знали смутно. Утром видели за Пресненской заставой, как завод Земского союза прекратил работу. Волнений среди нас не было.

На Арбатской площади пришлось остановиться: с бульвара летел на нас автомобиль, в нем ― градоначальник. Я очень хорошо помню, что фуражка его была надвинута на самый лоб, и верх ее странно вздымался сзади. Лицо землисто-желтое, глаза опущены. В нем было нечто столь особенное, что приходилось сказать: «Да, началось».

Однако в этот день мы, как всегда, вели бедную жизнь людей, запертых в парадном здании императорских времен. Мы готовились к репетициям, утешались плиткой шоколада в чайной; в огромном сборном зале,

где висели портреты царей, слушали Бетховенскую сонату.

И не только этот, но и следующий день, когда, кажется, все уже было решено в Петербурге, мы дремали

в своем мрачном palazzo. Я покойно спал в ту ночь, как в Петербурге ни за что убили моего друга.

Было довольно тепло. Мы, в «милой жизни» бывшие студентами, учителями, адвокатами и просто людьми, шагали от Кудрина по Поварской ― в папахах, придававших нам несколько казачий вид, и в солдатских скатках; через плечо болтались папки с глазомерной съемкой. Мы знали, что в Петербурге ― военный бунт; но знали смутно. Утром видели за Пресненской заставой, как завод Земского союза прекратил работу. Волнений среди нас не было.

На Арбатской площади пришлось остановиться: с бульвара летел на нас автомобиль, в нем ― градоначальник. Я очень хорошо помню, что фуражка его была надвинута на самый лоб, и верх ее странно вздымался сзади. Лицо землисто-желтое, глаза опущены. В нем было нечто столь особенное, что приходилось сказать: «Да, началось».

Однако в этот день мы, как всегда, вели бедную жизнь людей, запертых в парадном здании императорских времен. Мы готовились к репетициям, утешались плиткой шоколада в чайной; в огромном сборном зале,

где висели портреты царей, слушали Бетховенскую сонату.

И не только этот, но и следующий день, когда, кажется, все уже было решено в Петербурге, мы дремали

в своем мрачном palazzo. Я покойно спал в ту ночь, как в Петербурге ни за что убили моего друга.

“

Однако в этот день мы, как всегда,

вели бедную жизнь людей, запертых в парадном здании императорских времен.

Мы готовились к репетициям, утешались плиткой шоколада в чайной; в огромном сборном зале,

где висели портреты царей, слушали

Бетховенскую сонату.

вели бедную жизнь людей, запертых в парадном здании императорских времен.

Мы готовились к репетициям, утешались плиткой шоколада в чайной; в огромном сборном зале,

где висели портреты царей, слушали

Бетховенскую сонату.

Михаил Бахтин

студент историко-филологического факультета Петроградского университета

Я не приветствовал Февральскую революцию. Более того, я, вернее, наш круг считали, что все это кончится очень плохо, что неизбежно... Мы знали как раз близко людей-то вот того, февральского-то... тех, которые отчасти делали, а потом, так сказать, ну, выдвинулись Февральской революцией. (…) Кадетов, да, кадетов и... этих... (…) трудовиков. Трудовиков, к которым принадлежал сам Керенский, одним словом, вот эту вот породу Керенских. Мы считали, что все эти интеллигенты совершенно неспособны управлять государством, неспособны защитить революцию Февральскую. (Если ее нужно защищать.) И поэтому неизбежно возьмут верх самые крайние, самые левые элементы, большевики. Ну, так оно и случилось. Совершенно были убеждены в этом. (…)

Их, так сказать, почти не знали. Но знали левых эсеров, больше знали, тоже крайних левых эсеров, которые потом работали с большевиками. Потом в кругу эсеров, в кругу социал-демократов тоже были люди наиболее левых, радикальных убеждений, которые потом... вошли в коммунистическую партию и так далее и так далее. Известностью пользовался Троцкий, Зиновьев, немного, правда. (…)

Неизбежна победа крайних элементов. Более того, я бы сказал, мы были настроены очень пессимистически:

мы считали, что дело кончено. Конечно, монархию нельзя восстановить, да и некому, да и им не на что опереться совершенно, что неизбежно победят вот эти вот самые массы солдат, солдаты и крестьяне в солдатских шинелях, которым ничего не дорого, пролетариат, который не исторический класс, у него нет никаких ценностей ― собственно, ничего у него нет. Всю жизнь он боролся только за очень узкие материальные блага. И что именно они захватят власть. И сбросить их некому будет, потому что вся эта вот интеллигенция, она на это неспособна.

Я не митинговал, нет-нет. Я сидел дома, читал, когда топили, в библиотеках сидел. Но нет, не митинговал.

Их, так сказать, почти не знали. Но знали левых эсеров, больше знали, тоже крайних левых эсеров, которые потом работали с большевиками. Потом в кругу эсеров, в кругу социал-демократов тоже были люди наиболее левых, радикальных убеждений, которые потом... вошли в коммунистическую партию и так далее и так далее. Известностью пользовался Троцкий, Зиновьев, немного, правда. (…)

Неизбежна победа крайних элементов. Более того, я бы сказал, мы были настроены очень пессимистически:

мы считали, что дело кончено. Конечно, монархию нельзя восстановить, да и некому, да и им не на что опереться совершенно, что неизбежно победят вот эти вот самые массы солдат, солдаты и крестьяне в солдатских шинелях, которым ничего не дорого, пролетариат, который не исторический класс, у него нет никаких ценностей ― собственно, ничего у него нет. Всю жизнь он боролся только за очень узкие материальные блага. И что именно они захватят власть. И сбросить их некому будет, потому что вся эта вот интеллигенция, она на это неспособна.

Я не митинговал, нет-нет. Я сидел дома, читал, когда топили, в библиотеках сидел. Но нет, не митинговал.

контекст

Февраль, который не помнят: МГУшники о революции

Студенты и выпускники МГУ все знают о Февральской революции, кроме того, что делали в тот момент их предки ― итоги нашего опроса.

МАРТ

Питирим Сорокин

Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета

Старый режим рухнул по всей России, и мало кто сожалеет о нем. Все царские служащие от министра

до полицейского смещены и заменены людьми, преданными республике, чтобы ни у кого не возникло

и тени сомнения в нашем республиканском будущем. В Москве и в Петербурге население радуется

и веселится, как на Пасху. Все буквально приветствуют новый режим и Республику. «Свобода! Священная свобода!» ― кричат повсюду и везде поют песни. «Чудесная революция! Революция без крови, чистая,

как одеяние безгрешных ангелов!» Последнее сравнение я слышал в толпе студентов, демонстрирующих по улицам.

― Погляди, какой замечательный народ! ― восхищался некий мой приятель, указывая на одну такую демонстрацию.

― Конечно, похоже, что все прекрасно, ― ответил я.

Однако, пытаясь убедить себя, что все действительно прекрасно, я не мог закрыть глаза на определенные реальности. Рабочие несли такие лозунги, как «К станкам и прессам!», а сами бросили работу

и проводили почти все свое время на политических митингах. Они начали требовать восьмичасовой

и даже шестичасовой рабочий день. Солдаты, точно так же, готовы сражаться, но вчера, когда один

из полков должен был отправляться на фронт, люди отказались, мотивируя тем, что они необходимы

в Петрограде для защиты революции. В эти дни мы также получили информацию, что крестьяне захватывают частные поместья, грабя и сжигая их. На улицах я видел много пьяных, матерившихся

и кричавших: «Да здравствует свобода! Нынче все позволено!» Проходя мимо здания недалеко

от Бестужевских курсов, я видел толпу, хохочущую и непристойно жестикулирующую. В подворотне

на глазах у зевак совокуплялись мужчина и женщина. «Ха, ха, ― смеялись в толпе, ― поскольку свобода, все позволено!»

до полицейского смещены и заменены людьми, преданными республике, чтобы ни у кого не возникло

и тени сомнения в нашем республиканском будущем. В Москве и в Петербурге население радуется

и веселится, как на Пасху. Все буквально приветствуют новый режим и Республику. «Свобода! Священная свобода!» ― кричат повсюду и везде поют песни. «Чудесная революция! Революция без крови, чистая,

как одеяние безгрешных ангелов!» Последнее сравнение я слышал в толпе студентов, демонстрирующих по улицам.

― Погляди, какой замечательный народ! ― восхищался некий мой приятель, указывая на одну такую демонстрацию.

― Конечно, похоже, что все прекрасно, ― ответил я.

Однако, пытаясь убедить себя, что все действительно прекрасно, я не мог закрыть глаза на определенные реальности. Рабочие несли такие лозунги, как «К станкам и прессам!», а сами бросили работу

и проводили почти все свое время на политических митингах. Они начали требовать восьмичасовой

и даже шестичасовой рабочий день. Солдаты, точно так же, готовы сражаться, но вчера, когда один

из полков должен был отправляться на фронт, люди отказались, мотивируя тем, что они необходимы

в Петрограде для защиты революции. В эти дни мы также получили информацию, что крестьяне захватывают частные поместья, грабя и сжигая их. На улицах я видел много пьяных, матерившихся

и кричавших: «Да здравствует свобода! Нынче все позволено!» Проходя мимо здания недалеко

от Бестужевских курсов, я видел толпу, хохочущую и непристойно жестикулирующую. В подворотне

на глазах у зевак совокуплялись мужчина и женщина. «Ха, ха, ― смеялись в толпе, ― поскольку свобода, все позволено!»

“

«Свобода! Священная свобода!» ― кричат

повсюду и везде поют песни. «Чудесная революция! Революция без крови, чистая, как одеяние безгрешных ангелов!» Последнее сравнение

я слышал в толпе студентов, демонстрирующих

по улицам.

повсюду и везде поют песни. «Чудесная революция! Революция без крови, чистая, как одеяние безгрешных ангелов!» Последнее сравнение

я слышал в толпе студентов, демонстрирующих

по улицам.

мнение эксперта

Протоиерей Георгий Митрофанов,

заведующий кафедрой церковной истории

Санкт-Петербургской духовной академии

заведующий кафедрой церковной истории

Санкт-Петербургской духовной академии

В советское время произошла резкая плебеизация общества. Даже формально получив высшее образование, люди остаются на таком уровне, что не могут считаться продолжателями традиций русской интеллигенции.

Николай Вреден

Курсант Морского кадетского корпуса (Петроград)

Сидя за стеклянными дверями и глядя на поток торжествующих людей, заполнивших коридор, мы были обескуражены внезапным поворотом событий, чувствовали себя беспомощными и преданными. По истечении некоторого времени, показавшегося нам вечностью, в класс вошел офицер и объявил, что нам следует отправиться домой, выходя из училища по двое через небольшие интервалы времени.

Меня и моего товарища вызвали первыми. В холле нас обыскали солдаты на наличие оружия, затем нам было приказано надеть шинели и идти к главному входу. Там мы увидели офицера из училища, сидевшего рядом с армейским офицером, на шинели которого красовалась красная лента. Морской офицер передал нам увольнительные и сказал:

– Идите прямо домой и без вызова не возвращайтесь. Снаружи толпа, она может повести себя нехорошо. Идите, не вступайте ни в какие споры и ради самих себя, а также тех, кто последуют за вами, назад не возвращайтесь! Удачи!

Мы отдали честь и прошли в дверь. Нас встретили свист и улюлюканье. На тротуаре открылся узкий проход, однако улицу запрудили люди. Кто-то крикнул:

– Эти парни стреляли в нас! Не дайте им уйти! Мы покажем им, как убивать людей!

Ступая рядом, мы шли твердой походкой, не глядя по сторонам и не разговаривая друг с другом. Прежде чем миновали квартал, стало ясно, что часть толпы нас преследует. Ругаясь и науськивая друг друга, преследователи догоняли нас. Когда мы дошли до угла второго квартала, они были уже так близко, что каждую секунду я ожидал удара ножом в спину.

Внезапно воздух пронзила пулеметная очередь ― пулемет бил вдоль перекрестной улицы.

Это дало нам шанс оторваться от толпы: мы побежали. Люди позади нас ругались и потрясали кулаками, но остались на противоположной стороне улицы. Позже мы узнали, что другие курсанты были менее удачливыми: некоторые из них подверглись нападениям и получили значительные ранения. (…)

Меня и моего товарища вызвали первыми. В холле нас обыскали солдаты на наличие оружия, затем нам было приказано надеть шинели и идти к главному входу. Там мы увидели офицера из училища, сидевшего рядом с армейским офицером, на шинели которого красовалась красная лента. Морской офицер передал нам увольнительные и сказал:

– Идите прямо домой и без вызова не возвращайтесь. Снаружи толпа, она может повести себя нехорошо. Идите, не вступайте ни в какие споры и ради самих себя, а также тех, кто последуют за вами, назад не возвращайтесь! Удачи!

Мы отдали честь и прошли в дверь. Нас встретили свист и улюлюканье. На тротуаре открылся узкий проход, однако улицу запрудили люди. Кто-то крикнул:

– Эти парни стреляли в нас! Не дайте им уйти! Мы покажем им, как убивать людей!

Ступая рядом, мы шли твердой походкой, не глядя по сторонам и не разговаривая друг с другом. Прежде чем миновали квартал, стало ясно, что часть толпы нас преследует. Ругаясь и науськивая друг друга, преследователи догоняли нас. Когда мы дошли до угла второго квартала, они были уже так близко, что каждую секунду я ожидал удара ножом в спину.

Внезапно воздух пронзила пулеметная очередь ― пулемет бил вдоль перекрестной улицы.

Это дало нам шанс оторваться от толпы: мы побежали. Люди позади нас ругались и потрясали кулаками, но остались на противоположной стороне улицы. Позже мы узнали, что другие курсанты были менее удачливыми: некоторые из них подверглись нападениям и получили значительные ранения. (…)

Константин Паустовский

Студент Московского университета,

вынужденно прервал учёбу в 1914 году

вынужденно прервал учёбу в 1914 году

По всей стране днем и ночью шел сплошной беспорядочный митинг. Людские сборища шумели

на городских площадях, у памятников и пропахших хлором вокзалов, на заводах, в селах, на базарах,

в каждом дворе и на каждой лестнице мало-мальски населенного дома.

Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва.

Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щеки, кому-то жали заскорузлые руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу.

На митингах слова никто не просил. Его брали сами. Охотно позволяли говорить солдатам-фронтовикам

и застрявшему в России французскому офицеру ― члену французской социалистической партии,

а впоследствии коммунисту Жаку Садулю. Его голубая шинель все время моталась между двумя самыми митинговыми местами Москвы ― памятниками Пушкину и Скобелеву.

Когда солдат называл себя фронтовиком, ему сначала учиняли шумный допрос.

― С какого фронта? ― кричали из толпы. ― Какой дивизии? Какого полка? Кто твой полковой командир?

Если солдат, растерявшись, не успевал ответить, то под крики: «Он с Ходынского фронта! Долой!» ―

его сволакивали с трибуны и заталкивали поглубже в толпу.

Чтобы сразу взять толпу в руки и заставить слушать себя, нужен был сильный прием.

Однажды на пьедестал памятника Пушкину влез бородатый солдат в стоявшей коробом шинели. Толпа зашумела:

― Какой дивизии? Какой части?

Солдат сердито прищурился.

― Чего орете! ― закричал он. ― Ежели хорошенько поискать, то здесь у каждого третьего найдется

в кармане карточка Вильгельма! Из вас добрая половина ― шпионы! Факт! По какому праву русскому солдату рот затыкаете?!

Это был сильный прием. Толпа замолчала.

― Ты вшей покорми в окопах, ― закричал солдат, ― тогда меня и допрашивай! Царские недобитки! Сволочи! Красные банты понацепляли, так думаете, что мы вас насквозь не видим? Мало, что буржуям нас продаете, как курей, так еще и ощипать нас хотите до последнего перышка. Из-за вас и на фронте, и в гнилом тылу ― одна измена! Товарищи, которые фронтовики! До вас обращаюсь! Покорнейше прошу ― оцепите всех этих граждан, сделайте обыск и проверьте у них документы. И ежели что у кого найдется, так мы его сами хлопнем, без приказа комиссара правительства.

на городских площадях, у памятников и пропахших хлором вокзалов, на заводах, в селах, на базарах,

в каждом дворе и на каждой лестнице мало-мальски населенного дома.

Особенно вдохновенно и яростно митинговала Москва.

Кого-то качали, кого-то стаскивали с памятника Пушкину за хлястик шинели, с кем-то целовались, обдирая щетиной щеки, кому-то жали заскорузлые руки, с какого-то интеллигента сбивали шляпу.

На митингах слова никто не просил. Его брали сами. Охотно позволяли говорить солдатам-фронтовикам

и застрявшему в России французскому офицеру ― члену французской социалистической партии,

а впоследствии коммунисту Жаку Садулю. Его голубая шинель все время моталась между двумя самыми митинговыми местами Москвы ― памятниками Пушкину и Скобелеву.

Когда солдат называл себя фронтовиком, ему сначала учиняли шумный допрос.

― С какого фронта? ― кричали из толпы. ― Какой дивизии? Какого полка? Кто твой полковой командир?

Если солдат, растерявшись, не успевал ответить, то под крики: «Он с Ходынского фронта! Долой!» ―

его сволакивали с трибуны и заталкивали поглубже в толпу.

Чтобы сразу взять толпу в руки и заставить слушать себя, нужен был сильный прием.

Однажды на пьедестал памятника Пушкину влез бородатый солдат в стоявшей коробом шинели. Толпа зашумела:

― Какой дивизии? Какой части?

Солдат сердито прищурился.

― Чего орете! ― закричал он. ― Ежели хорошенько поискать, то здесь у каждого третьего найдется

в кармане карточка Вильгельма! Из вас добрая половина ― шпионы! Факт! По какому праву русскому солдату рот затыкаете?!

Это был сильный прием. Толпа замолчала.

― Ты вшей покорми в окопах, ― закричал солдат, ― тогда меня и допрашивай! Царские недобитки! Сволочи! Красные банты понацепляли, так думаете, что мы вас насквозь не видим? Мало, что буржуям нас продаете, как курей, так еще и ощипать нас хотите до последнего перышка. Из-за вас и на фронте, и в гнилом тылу ― одна измена! Товарищи, которые фронтовики! До вас обращаюсь! Покорнейше прошу ― оцепите всех этих граждан, сделайте обыск и проверьте у них документы. И ежели что у кого найдется, так мы его сами хлопнем, без приказа комиссара правительства.

“

Мы считали, что присягнули революции;

мы ― опора власти, защитники свободы и порядка, вчера еще бесправные «нижние чины» на службе

его величества ― ныне «мы военные»,

nous autres militaires ― Революции.

мы ― опора власти, защитники свободы и порядка, вчера еще бесправные «нижние чины» на службе

его величества ― ныне «мы военные»,

nous autres militaires ― Революции.

Борис Зайцев

Юнкер Московского Александровского

военного училища

военного училища

В огромном зале юнкера выстроились в каре, с пустотою посредине. Сумрачный день кончался. Взад и вперед ходил под люстрой бритый полковник ― в форме военного юриста. Первый представитель революционной власти. Мы очень волновались. Когда утихли, полковник начал: «Господа, старое правительство свергнуто...»

Рев и стон, «ура» не дали ему продолжать. Он знал, что этот рев будет, и спокойно выждал.

Затем с подъемом, не без аффектации сообщил, что нас благодарит командующий войсками за порядок, дисциплину.

«Революция произошла. Врага пока нет. Ваш выход на улицу не нужен, даже вреден, так как везде и так возбуждение. Когда вы нужны будете, я за вами приеду, ― выкрикнул патетически полковник, ― и вы за мной пойдете?».

Он опять знал заранее, что мы заорем, опять стоял с поднятой фуражкой, слегка помахивая ею над головой, пока нервы наши разряжались в криках. Затем на вопрос, можно ли все-таки выйти, подумав, ответил:

― Можно, если вы хотите принести нам вред.

Аргумент не из плохих. Он подействовал. Кроме того, полковник дал нам возможность поорать еще в честь революции и свободы, что значительно упрощало дело.

Начинало темнеть. Было ясно, что выходить уже поздно. Толпе и войскам он обещал рассказать, что мы «с ними», т.е. в дурном нас не могут теперь заподозрить.

Мы расстались дружественно. Входя в свой автомобиль, тоже красный, как вчера у градоначальника, полковник говорил речь и «народу». «Народ» тоже кричал и тоже разошелся.

Наш вестибюль опустел. Наступил вечер. Мы вернулись в роту ― возбужденные, усталые, но веселые. Мы считали, что присягнули революции; мы ― опора власти, защитники свободы и порядка, вчера еще бесправные «нижние чины» на службе его величества ― ныне «мы военные», nous autres militaires ― Революции.

Рев и стон, «ура» не дали ему продолжать. Он знал, что этот рев будет, и спокойно выждал.

Затем с подъемом, не без аффектации сообщил, что нас благодарит командующий войсками за порядок, дисциплину.

«Революция произошла. Врага пока нет. Ваш выход на улицу не нужен, даже вреден, так как везде и так возбуждение. Когда вы нужны будете, я за вами приеду, ― выкрикнул патетически полковник, ― и вы за мной пойдете?».

Он опять знал заранее, что мы заорем, опять стоял с поднятой фуражкой, слегка помахивая ею над головой, пока нервы наши разряжались в криках. Затем на вопрос, можно ли все-таки выйти, подумав, ответил:

― Можно, если вы хотите принести нам вред.

Аргумент не из плохих. Он подействовал. Кроме того, полковник дал нам возможность поорать еще в честь революции и свободы, что значительно упрощало дело.

Начинало темнеть. Было ясно, что выходить уже поздно. Толпе и войскам он обещал рассказать, что мы «с ними», т.е. в дурном нас не могут теперь заподозрить.

Мы расстались дружественно. Входя в свой автомобиль, тоже красный, как вчера у градоначальника, полковник говорил речь и «народу». «Народ» тоже кричал и тоже разошелся.

Наш вестибюль опустел. Наступил вечер. Мы вернулись в роту ― возбужденные, усталые, но веселые. Мы считали, что присягнули революции; мы ― опора власти, защитники свободы и порядка, вчера еще бесправные «нижние чины» на службе его величества ― ныне «мы военные», nous autres militaires ― Революции.

контекст

Студенты о революции 1917 года

Этот приём используют все: пройтись и поспрашивать самых обычных ребят, получающих высшее образование, о каком-нибудь знаковом событии. Для проекта «Студенты революции» мы спрашивали, сами догадайтесь о чём.

Михаил Воронков

Студент Московского коммерческого института (1915—1917), со второго курса призван на военную службу в Нижний Новгород

1 марта

Вечером в 10 часов, уже после поверки, раздалась команда ― собраться в зал. Один из гласных Городской думы сообщил о роспуске из тюрьмы каторжан толпою неизвестных, возможно с провокационными целями, и об опасности, угрожающей в связи с этим городу. Он просил студентов взять на себя охрану города и умиротворение бунтующих в данное время уголовных. В ответ ― восторженное всеобщее согласие.

Пришли офицеры... Взводы быстро построились. Потом пришлось почему-то довольно долго ждать. Изредка в рядах вспыхивал огненный звук «Марсельезы»... Наконец вывели. Ротный дал задание ― быстро справиться с арестантами и, если нужно, поработать как следует штыками. Тронулись...

Внезапно разнёсся слух, что к тюрьме идёт 185 полк, вооружённый боевыми патронами (в то время как

у студентов не было ничего, кроме винтовок со штыками), и что он на стороне арестантов. Слух был пущен, несомненно, тёмными элементами из переулков. Полк действительно явился, но не для сражения, а на смену батальону, последний же перебросили в «Палас-театр» сторожить загнанных туда с улиц каторжан. Их собрано 600 человек, многие вооружены гирями и щеколдами... Страшное зрелище представляли они... Первый пост у внутренней двери «арестантской» залы заняли двое студентов. Как только ушёл разводящий, каторжане кольцом окружили их и прижали к самой двери.

Послышались насмешливые голоса из толпы: «Что же вы стали "смирно"? Садитесь!», «У вас боевые патроны?» Студенты солгали, что на пост иначе не ходят, хотя в подсумках у них ничего не было. Каторжане стояли так близко, что пришлось крепко стискивать стволы винтовок в окаменевших руках... Понемногу разговорились (хотя подавляющее большинство каторжан держалось вдалеке и смотрело враждебно). Один всё оправдывался, что убил он невольно, из-за огорчений жизни и преследований полиции... Другие настойчиво допрашивали студентов ― скоро ли их освободят. Часовые заверяли их, что революционный комитет быстро разберёт их дела и обеспечит, кому возможно, возврат к светлой жизни, что преступлений и зла в свободной России будет меньше... В таких душеспасительных разговорах прошло время до 6 часов утра, когда батальон сменили, и сейчас же назначили в вечерний караул.

2 марта

Несмотря на бессонную ночь, спать никому не хотелось. Группами разошлись по городу, бродили без цели

по спускам и улицам, дыша ароматами зари революции. Улицы радостно оживлены, всюду толпы народа, солдат...

Движение для Нижнего необычайное... Лица возбуждённые...

Повсеместно встречается местная учащаяся молодежь, вступившая в отряды гражданской милиции. Очень горько чувствовать себя несвободным в эти минуты и подчиняться военным порядкам, установленным рухнувшим режимом.

К полудню собрались в батальон...

Один товарищ рассказывал, что, заглянув в книжный магазин, он безотчётно, сам не зная почему, купил французскую книжку и написал на ней: «На память о первом марта 1917 года»...

Все посмеялись, а некоторые говорили ему: «А ведь в самом деле, то, что мы переживаем, похоже на чудесную сказку»... (...)

Вечером в 10 часов, уже после поверки, раздалась команда ― собраться в зал. Один из гласных Городской думы сообщил о роспуске из тюрьмы каторжан толпою неизвестных, возможно с провокационными целями, и об опасности, угрожающей в связи с этим городу. Он просил студентов взять на себя охрану города и умиротворение бунтующих в данное время уголовных. В ответ ― восторженное всеобщее согласие.

Пришли офицеры... Взводы быстро построились. Потом пришлось почему-то довольно долго ждать. Изредка в рядах вспыхивал огненный звук «Марсельезы»... Наконец вывели. Ротный дал задание ― быстро справиться с арестантами и, если нужно, поработать как следует штыками. Тронулись...

Внезапно разнёсся слух, что к тюрьме идёт 185 полк, вооружённый боевыми патронами (в то время как

у студентов не было ничего, кроме винтовок со штыками), и что он на стороне арестантов. Слух был пущен, несомненно, тёмными элементами из переулков. Полк действительно явился, но не для сражения, а на смену батальону, последний же перебросили в «Палас-театр» сторожить загнанных туда с улиц каторжан. Их собрано 600 человек, многие вооружены гирями и щеколдами... Страшное зрелище представляли они... Первый пост у внутренней двери «арестантской» залы заняли двое студентов. Как только ушёл разводящий, каторжане кольцом окружили их и прижали к самой двери.

Послышались насмешливые голоса из толпы: «Что же вы стали "смирно"? Садитесь!», «У вас боевые патроны?» Студенты солгали, что на пост иначе не ходят, хотя в подсумках у них ничего не было. Каторжане стояли так близко, что пришлось крепко стискивать стволы винтовок в окаменевших руках... Понемногу разговорились (хотя подавляющее большинство каторжан держалось вдалеке и смотрело враждебно). Один всё оправдывался, что убил он невольно, из-за огорчений жизни и преследований полиции... Другие настойчиво допрашивали студентов ― скоро ли их освободят. Часовые заверяли их, что революционный комитет быстро разберёт их дела и обеспечит, кому возможно, возврат к светлой жизни, что преступлений и зла в свободной России будет меньше... В таких душеспасительных разговорах прошло время до 6 часов утра, когда батальон сменили, и сейчас же назначили в вечерний караул.

2 марта

Несмотря на бессонную ночь, спать никому не хотелось. Группами разошлись по городу, бродили без цели

по спускам и улицам, дыша ароматами зари революции. Улицы радостно оживлены, всюду толпы народа, солдат...

Движение для Нижнего необычайное... Лица возбуждённые...

Повсеместно встречается местная учащаяся молодежь, вступившая в отряды гражданской милиции. Очень горько чувствовать себя несвободным в эти минуты и подчиняться военным порядкам, установленным рухнувшим режимом.

К полудню собрались в батальон...

Один товарищ рассказывал, что, заглянув в книжный магазин, он безотчётно, сам не зная почему, купил французскую книжку и написал на ней: «На память о первом марта 1917 года»...

Все посмеялись, а некоторые говорили ему: «А ведь в самом деле, то, что мы переживаем, похоже на чудесную сказку»... (...)

12 марта

Прошли, как мгновения, первые десять дней свободы. Все упиваются ею, все дышат так, как дышится только на свежем, вольном весеннем воздухе. Особенно радостны лица у солдат; на их шапках и фуражках красные кокарды, на гимнастёрках и шинелях ― красные ленты и банты... В батальоне начались жаркие споры о войне и мире. Большинство студентов ― за «победный» конец! Видимо, оно имеет уши, чтобы не слышать!.. Сегодня же состоялась присяга новому режиму. Текст, напыщенный, торжественный, но ничего не говорящий душе. Ненужная мишура!.. (...)

15 марта

Сегодня Нижний Новгород чтит память павших за свободу. Благовещенская площадь залита волнами народа и войск. Целое море красных и траурных флагов. Звучит «Марсельеза» и «Вы жертвою пали»... Обнажаются головы... Трогательное, невероятное для России зрелище: полиции нет и... везде порядок... Не хочется возвращаться в казарму... Вечером слушаем чтение пьесы Ибсена «Фру Ингер из Эстрота».

С воли поступают слухи о том, что во всех общественных учреждениях идут митинги, профессиональные

и организационные собрания... Жизнь выходит из берегов!..

19 марта

Сегодня хоронили жертву петроградских событий ― солдата-нижегородца. Был глубоко трогательный момент, когда под протяжные волнующие звуки «Коль славен» выносили тело из дома, и все войска взяли на караул. Так безумно хотелось вернуть ушедшего в наши ряды для радостной светлой жизни... Потом состоялось долгое утомительное шествие по улицам города под звуки похоронного марша, с остановками и неизменными речами. Далее ― Крестовоздвиженский монастырь, погребение и три шаблонные залпа салюта. Процесс стрельбы захватил всех, и о погребённом забыли. На обратном пути батальонный офицер и студенты искренне жалели о неудачном третьем залпе... А у погибшего остались мать, жена

и ребёнок. Помнит ли кто-нибудь о них в эти минуты?

Прошли, как мгновения, первые десять дней свободы. Все упиваются ею, все дышат так, как дышится только на свежем, вольном весеннем воздухе. Особенно радостны лица у солдат; на их шапках и фуражках красные кокарды, на гимнастёрках и шинелях ― красные ленты и банты... В батальоне начались жаркие споры о войне и мире. Большинство студентов ― за «победный» конец! Видимо, оно имеет уши, чтобы не слышать!.. Сегодня же состоялась присяга новому режиму. Текст, напыщенный, торжественный, но ничего не говорящий душе. Ненужная мишура!.. (...)

15 марта

Сегодня Нижний Новгород чтит память павших за свободу. Благовещенская площадь залита волнами народа и войск. Целое море красных и траурных флагов. Звучит «Марсельеза» и «Вы жертвою пали»... Обнажаются головы... Трогательное, невероятное для России зрелище: полиции нет и... везде порядок... Не хочется возвращаться в казарму... Вечером слушаем чтение пьесы Ибсена «Фру Ингер из Эстрота».

С воли поступают слухи о том, что во всех общественных учреждениях идут митинги, профессиональные

и организационные собрания... Жизнь выходит из берегов!..

19 марта

Сегодня хоронили жертву петроградских событий ― солдата-нижегородца. Был глубоко трогательный момент, когда под протяжные волнующие звуки «Коль славен» выносили тело из дома, и все войска взяли на караул. Так безумно хотелось вернуть ушедшего в наши ряды для радостной светлой жизни... Потом состоялось долгое утомительное шествие по улицам города под звуки похоронного марша, с остановками и неизменными речами. Далее ― Крестовоздвиженский монастырь, погребение и три шаблонные залпа салюта. Процесс стрельбы захватил всех, и о погребённом забыли. На обратном пути батальонный офицер и студенты искренне жалели о неудачном третьем залпе... А у погибшего остались мать, жена

и ребёнок. Помнит ли кто-нибудь о них в эти минуты?

“

Прошли, как мгновения, первые

десять дней свободы. Все упиваются ею,

все дышат так, как дышится только на свежем, вольном весеннем воздухе. Особенно радостны

лица у солдат; на их шапках и фуражках красные кокарды, на гимнастёрках и шинелях ―

красные ленты и банты...

десять дней свободы. Все упиваются ею,

все дышат так, как дышится только на свежем, вольном весеннем воздухе. Особенно радостны

лица у солдат; на их шапках и фуражках красные кокарды, на гимнастёрках и шинелях ―

красные ленты и банты...

Ольга Бессарабова

Слушательница высших женских курсов

В.А. Полторацкой

В.А. Полторацкой

13 марта

Шурочка Доброва пошла на Воскресенскую площадь «для сильных ощущений» (смеется) и «потому,

что не могла сидеть за печкой». Саша пошел с ней, потому что сестра идет, и он ничего не боится. Саша гимназист с колокольню ростом. Елизавета Михайловна (их мать) пошла с ними.

— Не могла дураков этих одних отпустить — погибать, так вместе, да и интересно, — комментировала Шура по телефону «похождение семейства». […]

Сегодня только на Мясницкой около нашего Союза (около Лубянки, бывшая Сибирская гостиница)

кто-то сломал трамвай и начал ломать рельсы ломом. Толпа со свистом и хохотом прогнала ломальщиков:

— Хотят напакостить. Гоните провокаторов и дураков! От кого и кому ломаете?!

Комиссия общественного спасения организовывает из учащихся и частных людей добровольцев — народную милицию. Бабы в очередях толкуют:

— Булочные громить нипочем не позволим.

Один господин позвал извозчика без всякого оттенка в голосе:

— Извозчик, свободен?

А извозчик говорит:

— Надо сказать господин извозчик, а не извозчик.

— Господин извозчик, свободен? — юмористически и нагло переспросил седок.

Извозчик не понял насмешки и чудесно ухмыльнулся. Я вскипела гневом на господина за пренебрежение

к простодушию дурака и на извозчика за глупость. Почему-то меня больно ранила эта сценка.

16 марта

На Воскресенской площади у Городской Думы конных встретили белыми носовыми платками, — как белые голуби взлетели над толпой. Я случайно шла рядом с самым первым конным всадником. Я заметила, что у передовых солдат перед каждым эшелоном (или ротой, как это про конных сказать? — они ехали стройно, такими группами, отделяясь небольшим пространством от последующий, такой же стройной группы) у передних линий конных всадников в руках были красные бумажные флажки, похожие на елочные детские. Вероятно, под рукой не оказалось красной материи. На Воскресенской площади, где в море толпы были красные факелы флагов.[…]

К вечеру, позднее, толпа на улице стала невыносима и поистине ужасна. Я не узнала этого города, этих людей. Это не Москва. Это та Москва, которую ненавидит Сережа? Не праздничность, радостно и светло растворяющая в себе днем всех, всех и все и вся, а праздность и какая-то пряная одурелость. И улыбаются уже не теми улыбками, а так, что не хочется видеть. Гуляют, потому что много народу. У некоторых лица жуликов, то есть, вероятно, у жуликов должны быть такие лица, и не смотрят, а высматривают. Всплыло,

и как будто не могла стряхнуть слово — «блудливые», стало как-то мутно и тошно даже. Противные некрасивые были лица, когда вели мимо под конвоем милиции переодетых в штатское городовых. И у этих городовых лица неприятные, но человечески испуганные, а у толпы — глумливые. Улюлюканье, злые гримасы, непристойные замечания.

Шурочка Доброва пошла на Воскресенскую площадь «для сильных ощущений» (смеется) и «потому,

что не могла сидеть за печкой». Саша пошел с ней, потому что сестра идет, и он ничего не боится. Саша гимназист с колокольню ростом. Елизавета Михайловна (их мать) пошла с ними.

— Не могла дураков этих одних отпустить — погибать, так вместе, да и интересно, — комментировала Шура по телефону «похождение семейства». […]

Сегодня только на Мясницкой около нашего Союза (около Лубянки, бывшая Сибирская гостиница)

кто-то сломал трамвай и начал ломать рельсы ломом. Толпа со свистом и хохотом прогнала ломальщиков:

— Хотят напакостить. Гоните провокаторов и дураков! От кого и кому ломаете?!

Комиссия общественного спасения организовывает из учащихся и частных людей добровольцев — народную милицию. Бабы в очередях толкуют:

— Булочные громить нипочем не позволим.

Один господин позвал извозчика без всякого оттенка в голосе:

— Извозчик, свободен?

А извозчик говорит:

— Надо сказать господин извозчик, а не извозчик.

— Господин извозчик, свободен? — юмористически и нагло переспросил седок.

Извозчик не понял насмешки и чудесно ухмыльнулся. Я вскипела гневом на господина за пренебрежение

к простодушию дурака и на извозчика за глупость. Почему-то меня больно ранила эта сценка.

16 марта

На Воскресенской площади у Городской Думы конных встретили белыми носовыми платками, — как белые голуби взлетели над толпой. Я случайно шла рядом с самым первым конным всадником. Я заметила, что у передовых солдат перед каждым эшелоном (или ротой, как это про конных сказать? — они ехали стройно, такими группами, отделяясь небольшим пространством от последующий, такой же стройной группы) у передних линий конных всадников в руках были красные бумажные флажки, похожие на елочные детские. Вероятно, под рукой не оказалось красной материи. На Воскресенской площади, где в море толпы были красные факелы флагов.[…]

К вечеру, позднее, толпа на улице стала невыносима и поистине ужасна. Я не узнала этого города, этих людей. Это не Москва. Это та Москва, которую ненавидит Сережа? Не праздничность, радостно и светло растворяющая в себе днем всех, всех и все и вся, а праздность и какая-то пряная одурелость. И улыбаются уже не теми улыбками, а так, что не хочется видеть. Гуляют, потому что много народу. У некоторых лица жуликов, то есть, вероятно, у жуликов должны быть такие лица, и не смотрят, а высматривают. Всплыло,

и как будто не могла стряхнуть слово — «блудливые», стало как-то мутно и тошно даже. Противные некрасивые были лица, когда вели мимо под конвоем милиции переодетых в штатское городовых. И у этих городовых лица неприятные, но человечески испуганные, а у толпы — глумливые. Улюлюканье, злые гримасы, непристойные замечания.

“

Противные некрасивые были лица, когда вели мимо под конвоем милиции переодетых в штатское городовых. И у этих городовых лица неприятные,

но человечески испуганные, а у толпы — глумливые. Улюлюканье, злые гримасы, непристойные замечания.

но человечески испуганные, а у толпы — глумливые. Улюлюканье, злые гримасы, непристойные замечания.

интервью с ректором

Алексей Варламов, ректор Литературного института

имени А. М. Горького

имени А. М. Горького

Молодежь должна бузить, только так, чтобы от этого вреда никому не было. А потом из этих

«бузотеров» могут выйти крепкие государственники. Следует соблюдать баланс между

твердостью и снисходительностью. У нас это, к сожалению, часто плохо удается.

«бузотеров» могут выйти крепкие государственники. Следует соблюдать баланс между

твердостью и снисходительностью. У нас это, к сожалению, часто плохо удается.

АПРЕЛЬ

Питирим Сорокин

Приват-доцент (аспирант) юридического факультета Петроградского университета

Улицы загажены бумагой, грязью, экскрементами и шелухой семечек подсолнечника, русским эквивалентом скорлупы арахиса, выполняющего ту же роль в Америке. Разбитые пулями окна многих домов заклеены бумагой. По обеим сторонам улицы солдаты и проститутки вызывающе занимаются непотребством.

― Товарищ! Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Пошли ко мне домой, ― обратилась ко мне раскрашенная девица. Очень оригинальное использование революционного лозунга!

Все политические заключенные освобождены и возвращаются из Сибири и из-за рубежа. Их с триумфом встречают правительственные комитеты, солдаты, рабочие, городская публика. Оркестры, флаги и речи встречают каждую новую группу прибывающих. Возвращающиеся ссыльные чувствуют себя героями-победителями, заслужившими, чтобы народ почитал их «освободителями» и «благодетелями». Здесь есть забавный момент, большинство этих людей никогда не были политическими осужденными, а представляли обычных воров, убийц и рядовых жуликов. Ко всем, однако, относятся как к жертвам царизма. Очевидно, что среди всех форм тщеславия есть и революционное тщеславие с неограниченными претензиями.

Многие из вернувшихся «политических» потеряли душевное равновесие. Проведя многие годы в тюрьмах и ссылках, занимаясь тяжелым и разрушающим личность трудом, они неизбежно привносят в общество способы взаимоотношений и жестокости, от которых сами же и страдали в заключении. Они питают ненависть, жестокую неприязнь и презрение к человеческой жизни и страданиям. Советы, укомплектованные этими «героями», все более и более теряют чувство реальности. Они направляют свою энергию на противодействие правительству и славословия социализму и ничего не делают для переобучения и реорганизации русского общества. Что касается правительства, то оно оказалось хаотично и бессильно в своих действиях. Разделение власти сейчас полное, и правительство с каждым днем теряет почву под ногами. (…)

― Товарищ! Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Пошли ко мне домой, ― обратилась ко мне раскрашенная девица. Очень оригинальное использование революционного лозунга!

Все политические заключенные освобождены и возвращаются из Сибири и из-за рубежа. Их с триумфом встречают правительственные комитеты, солдаты, рабочие, городская публика. Оркестры, флаги и речи встречают каждую новую группу прибывающих. Возвращающиеся ссыльные чувствуют себя героями-победителями, заслужившими, чтобы народ почитал их «освободителями» и «благодетелями». Здесь есть забавный момент, большинство этих людей никогда не были политическими осужденными, а представляли обычных воров, убийц и рядовых жуликов. Ко всем, однако, относятся как к жертвам царизма. Очевидно, что среди всех форм тщеславия есть и революционное тщеславие с неограниченными претензиями.

Многие из вернувшихся «политических» потеряли душевное равновесие. Проведя многие годы в тюрьмах и ссылках, занимаясь тяжелым и разрушающим личность трудом, они неизбежно привносят в общество способы взаимоотношений и жестокости, от которых сами же и страдали в заключении. Они питают ненависть, жестокую неприязнь и презрение к человеческой жизни и страданиям. Советы, укомплектованные этими «героями», все более и более теряют чувство реальности. Они направляют свою энергию на противодействие правительству и славословия социализму и ничего не делают для переобучения и реорганизации русского общества. Что касается правительства, то оно оказалось хаотично и бессильно в своих действиях. Разделение власти сейчас полное, и правительство с каждым днем теряет почву под ногами. (…)

“

Улицы загажены бумагой, грязью, экскрементами

и шелухой семечек подсолнечника, русским эквивалентом скорлупы арахиса, выполняющего

ту же роль в Америке. Разбитые пулями окна многих домов заклеены бумагой. По обеим сторонам улицы солдаты и проститутки вызывающе занимаются непотребством.

и шелухой семечек подсолнечника, русским эквивалентом скорлупы арахиса, выполняющего

ту же роль в Америке. Разбитые пулями окна многих домов заклеены бумагой. По обеим сторонам улицы солдаты и проститутки вызывающе занимаются непотребством.

Николай Вреден

Курсант Морского кадетского корпуса (Петроград)

Исчезли красно-голубые нарукавные повязки военной полиции, а на углу улицы больше не стоял флегматичный, надежный полицейский. Одно из поразительных заблуждений, которым Россия страдала

в начале революции, состояло в том, что свободная страна не нуждается в силовой поддержке закона,

а Временное правительство не предпринимало попыток создать профессиональную полицию.

В Петрограде, насчитывавшем в то время два с половиной миллиона населения, полицейские функции были переданы добровольной организации, состоявшей из молодых людей студенческого возраста.

Чтобы не произносить ненавистного слова «полиция», их называли «городской милицией». Не имея соответствующей подготовки и лишь смутно представляя свои функции, испытывая страх перед эмансипированной солдатней, милиционеры имели жалкий вид. Все были одеты по-разному, ружья, которые они носили за спиной, казались слишком длинными и слишком тяжелыми для них.

С наступлением темноты эти стражи порядка предпочитали прятаться в подъездах и, казалось, стремились провести ночь, не обнаруживая своего местоположения. ( …)

Обстановка таила в себе много возможностей для криминала. Удивительно, однако, что закоренелые преступники не спешили воспользоваться этим. Возможно, они рассчитывали на удачу, или, может, привычка делать свое дело тайком слишком укоренилась в них. Какова бы ни была причина, но не они,

а бродяги и хулиганы задавали тон. Ничто не может проиллюстрировать неэффективность Временного правительства более выразительно, чем винные и алкогольные бунты, которые держали в страхе Петроград в марте и апреле.

Царское правительство запретило на время войны продажу алкогольных напитков; все погреба и склады, где они хранились, были опечатаны. В течение трех лет печати оставались в сохранности, но с началом революции жажда горячительных напитков среди простого народа усилилась. Толпы грабили погреб

за погребом, склад за складом. Если где-либо сохранился винный магазин, вся округа жила в тревоге, ожидая неизбежного.

в начале революции, состояло в том, что свободная страна не нуждается в силовой поддержке закона,

а Временное правительство не предпринимало попыток создать профессиональную полицию.

В Петрограде, насчитывавшем в то время два с половиной миллиона населения, полицейские функции были переданы добровольной организации, состоявшей из молодых людей студенческого возраста.

Чтобы не произносить ненавистного слова «полиция», их называли «городской милицией». Не имея соответствующей подготовки и лишь смутно представляя свои функции, испытывая страх перед эмансипированной солдатней, милиционеры имели жалкий вид. Все были одеты по-разному, ружья, которые они носили за спиной, казались слишком длинными и слишком тяжелыми для них.

С наступлением темноты эти стражи порядка предпочитали прятаться в подъездах и, казалось, стремились провести ночь, не обнаруживая своего местоположения. ( …)

Обстановка таила в себе много возможностей для криминала. Удивительно, однако, что закоренелые преступники не спешили воспользоваться этим. Возможно, они рассчитывали на удачу, или, может, привычка делать свое дело тайком слишком укоренилась в них. Какова бы ни была причина, но не они,

а бродяги и хулиганы задавали тон. Ничто не может проиллюстрировать неэффективность Временного правительства более выразительно, чем винные и алкогольные бунты, которые держали в страхе Петроград в марте и апреле.

Царское правительство запретило на время войны продажу алкогольных напитков; все погреба и склады, где они хранились, были опечатаны. В течение трех лет печати оставались в сохранности, но с началом революции жажда горячительных напитков среди простого народа усилилась. Толпы грабили погреб

за погребом, склад за складом. Если где-либо сохранился винный магазин, вся округа жила в тревоге, ожидая неизбежного.

Мужчины и женщины,

не привыкшие упражняться

в критике, прислушивались к разглагольствованиям

о социальной несправедливости и,

не находя решения, становились угрюмыми

и строптивыми.

не привыкшие упражняться

в критике, прислушивались к разглагольствованиям

о социальной несправедливости и,

не находя решения, становились угрюмыми

и строптивыми.

Грабеж происходил по шаблону. Откуда-то появлялась небольшая группа людей, бросавших жадные взгляды на окна и двери. Некоторое время поколебавшись, самые решительные среди них пробивались внутрь помещения и хватали первые бутылки. За ними немедленно следовали разгоряченные мужчины

и женщины, которые набивались в склад и отчаянно боролись за каждую бутылку вина или ликера. Вызывали милиционеров, которые в ряде случаев действительно стремились остановить грабеж, но чаще они беспомощно наблюдали за происходящим или даже сами принимали участие в грабеже. Далее шла очередь пожарного департамента. В дело пускали пожарные шланги. Струи холодной воды производили отрезвляющий эффект, но победа оказывалась кратковременной. Вскоре пожарных окружали агрессивные толпы, которые обрезали шланги и переворачивали пожарные машины.

Затем появлялась рота солдат, и толпа отступала, оставив несколько раненых и убитых. Когда восстанавливалось спокойствие, солдаты начинали пробовать спасенное спиртное, и в течение часа возобновлялось буйное веселье. Посылали вторую роту для усмирения первой, и разыгрывалось настоящее сражение. После препирательств стороны применяли ружья и пулеметы. Вновь прибывшие неизменно одерживали верх, и только лишь для того, чтобы утолить свое желание выпить после овладения позицией конкурентов. Приходилось вызывать новый отряд войск.

Битва следовала за битвой. Небольшой погреб очищали за несколько часов, некоторые большие склады грабили три-четыре дня, а беспорядки принимали характер крупного сражения. Когда выпивалась последняя бутылка, на месте погрома устанавливалось спокойствие. Оставались лишь разбитые стаканы, выщербленные стены и изрешеченные пулями тела. (…)

Заводские рабочие больше не интересовались работой. Они отказывались слушать начальников и инженеров даже в технических вопросах, вся их энергия уходила на обсуждение нового устройства жизни. Водители трамваев и автотранспорта не видели оснований напрягаться, когда закрываются заводы и учреждения. После семи вечера передвигаться можно было только пешком.

Владельцы железнодорожных билетов на места 3-го класса в вагонах занимали места 1-го класса, считая, что революция всех уравняла в правах. (...)

Мужчины и женщины, не привыкшие упражняться в критике, прислушивались к разглагольствованиям

о социальной несправедливости и, не находя решения, становились угрюмыми и строптивыми. Зрелые умы предавались ораторскому искусству в отчаянии от невозможности что-либо предпринять. Менее зрелые люди устали слушать и ориентировались на лидеров, способных найти простые решения всех проблем.

и женщины, которые набивались в склад и отчаянно боролись за каждую бутылку вина или ликера. Вызывали милиционеров, которые в ряде случаев действительно стремились остановить грабеж, но чаще они беспомощно наблюдали за происходящим или даже сами принимали участие в грабеже. Далее шла очередь пожарного департамента. В дело пускали пожарные шланги. Струи холодной воды производили отрезвляющий эффект, но победа оказывалась кратковременной. Вскоре пожарных окружали агрессивные толпы, которые обрезали шланги и переворачивали пожарные машины.

Затем появлялась рота солдат, и толпа отступала, оставив несколько раненых и убитых. Когда восстанавливалось спокойствие, солдаты начинали пробовать спасенное спиртное, и в течение часа возобновлялось буйное веселье. Посылали вторую роту для усмирения первой, и разыгрывалось настоящее сражение. После препирательств стороны применяли ружья и пулеметы. Вновь прибывшие неизменно одерживали верх, и только лишь для того, чтобы утолить свое желание выпить после овладения позицией конкурентов. Приходилось вызывать новый отряд войск.

Битва следовала за битвой. Небольшой погреб очищали за несколько часов, некоторые большие склады грабили три-четыре дня, а беспорядки принимали характер крупного сражения. Когда выпивалась последняя бутылка, на месте погрома устанавливалось спокойствие. Оставались лишь разбитые стаканы, выщербленные стены и изрешеченные пулями тела. (…)

Заводские рабочие больше не интересовались работой. Они отказывались слушать начальников и инженеров даже в технических вопросах, вся их энергия уходила на обсуждение нового устройства жизни. Водители трамваев и автотранспорта не видели оснований напрягаться, когда закрываются заводы и учреждения. После семи вечера передвигаться можно было только пешком.

Владельцы железнодорожных билетов на места 3-го класса в вагонах занимали места 1-го класса, считая, что революция всех уравняла в правах. (...)

Мужчины и женщины, не привыкшие упражняться в критике, прислушивались к разглагольствованиям

о социальной несправедливости и, не находя решения, становились угрюмыми и строптивыми. Зрелые умы предавались ораторскому искусству в отчаянии от невозможности что-либо предпринять. Менее зрелые люди устали слушать и ориентировались на лидеров, способных найти простые решения всех проблем.

мнение эксперта

Фёдор Гайда, доцент исторического факультета

МГУ имени М. В. Ломоносова

МГУ имени М. В. Ломоносова

К 1905 году российские вузы бурлили революционными идеями. Стрельба, срыв лекций, сходки

и демонстрации были делом обыденным. Но позднее ситуация стала постепенно меняться: во-первых, единое студенческое движение разделилось по партийному признаку и нередко межпартийная борьба была еще более жесткой, чем их борьба с властью; во-вторых, появилась Государственная дума, где были представлены разные силы, в том числе и революционеры. Студенческое движение еще продолжалось, но сильный удар ему был нанесен в 1911 году введением полиции на территорию университетов.

С началом Первой мировой войны многие были призваны на фронт. В результате к 1917 году говорить

о серьезном студенческом движении не приходилось.

и демонстрации были делом обыденным. Но позднее ситуация стала постепенно меняться: во-первых, единое студенческое движение разделилось по партийному признаку и нередко межпартийная борьба была еще более жесткой, чем их борьба с властью; во-вторых, появилась Государственная дума, где были представлены разные силы, в том числе и революционеры. Студенческое движение еще продолжалось, но сильный удар ему был нанесен в 1911 году введением полиции на территорию университетов.

С началом Первой мировой войны многие были призваны на фронт. В результате к 1917 году говорить

о серьезном студенческом движении не приходилось.

МАЙ

Питирим Сорокин

Аспирант (приват-доцент) юридического факультета Петроградского университета

Сегодня мы узнали настоящий вкус бунта черни. Нота министерства иностранных дел союзникам о том, что Временное правительство будет верно всем договорам и обязательствам, взятым на себя Россией, подверглась яростным нападкам Советов и большевиков. Сегодня, примерно в полдень, два полка в полном вооружении покинули казармы, чтобы поддержать бунтовщиков. Началась стрельба! Грабеж магазинов принял всеобщие масштабы.

Мы все живем в кратере вулкана, который в любой момент может взорваться. Ситуация неприятная, но мы сумели мало-помалу приспособиться к ней. Во всяком случае все это достаточно интересно.

Сегодня мы опубликовали первый номер «Воли народа». Организация Всероссийского крестьянского съезда идет удачно и приближается к завершению.

Мой стиль жизни стал регулярным в своей нерегулярности. Я обедаю, ложусь и встаю, работаю в разное время суток. День за днем я трачу силы на агитацию, переживания и выполнение прорвы дел. Иногда я ощущаю себя бездомным псом.

Мы все живем в кратере вулкана, который в любой момент может взорваться. Ситуация неприятная, но мы сумели мало-помалу приспособиться к ней. Во всяком случае все это достаточно интересно.

Сегодня мы опубликовали первый номер «Воли народа». Организация Всероссийского крестьянского съезда идет удачно и приближается к завершению.